材料刻蚀技术作为连接基础科学与工业应用的桥梁,其重要性不言而喻。从早期的湿法刻蚀到现在的干法刻蚀,每一次技术的革新都推动了相关产业的快速发展。材料刻蚀技术不只为半导体工业、微机电系统等领域提供了有力支持,也为光学元件、生物医疗等新兴产业的发展提供了广阔空间。随着科技的进步和市场的不断发展,材料刻蚀技术正向着更高精度、更低损伤和更环保的方向发展。科研人员不断探索新的刻蚀机制和工艺参数,以进一步提高刻蚀精度和效率;同时,也注重环保和可持续性,致力于开发更加环保和可持续的刻蚀方案。这些努力将推动材料刻蚀技术从基础科学向工业应用的跨越,为相关产业的持续发展提供有力支持。氮化硅材料刻蚀提升了陶瓷材料的抗磨损性能。河北材料刻蚀加工厂

Si材料刻蚀是半导体制造中的一项基础工艺,它普遍应用于集成电路制造、太阳能电池制备等领域。Si材料具有良好的导电性、热稳定性和机械强度,是制造高性能电子器件的理想材料。在Si材料刻蚀过程中,常用的方法包括湿化学刻蚀和干法刻蚀。湿化学刻蚀通常使用腐蚀液(如KOH、NaOH等)对Si材料进行腐蚀,适用于制造大尺度结构;而干法刻蚀则利用高能粒子(如离子、电子等)对Si材料进行轰击和刻蚀,适用于制造微纳尺度结构。通过合理的刻蚀工艺选择和优化,可以实现对Si材料表面的精确加工和图案化,为后续的电子器件制造提供坚实的基础。重庆材料刻蚀加工平台Si材料刻蚀用于制造高性能的太阳能电池阵列。

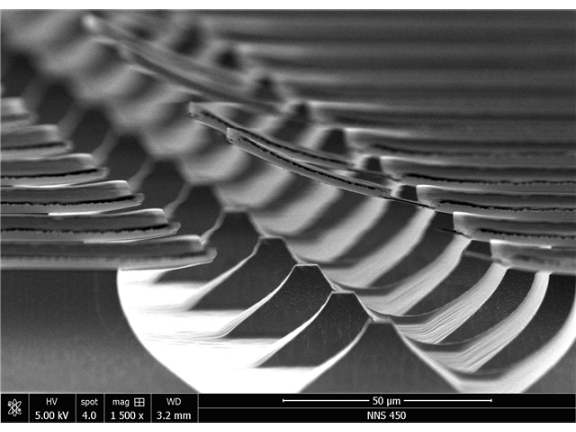

GaN(氮化镓)材料刻蚀是半导体制造和光电子器件制造中的关键技术之一。氮化镓具有优异的电学性能、热稳定性和化学稳定性,被普遍应用于高功率电子器件、LED照明等领域。在GaN材料刻蚀过程中,需要精确控制刻蚀深度、侧壁角度和表面粗糙度等参数,以满足器件设计的要求。常用的GaN刻蚀方法包括干法刻蚀和湿法刻蚀。干法刻蚀如ICP刻蚀和反应离子刻蚀,利用等离子体或离子束对GaN表面进行精确刻蚀,具有高精度、高均匀性和高选择比等优点。湿法刻蚀则通过化学溶液对GaN表面进行腐蚀,但相对于干法刻蚀,其选择性和均匀性较差。在GaN材料刻蚀中,选择合适的刻蚀方法和参数对于保证器件性能和可靠性至关重要。

材料刻蚀是一种常见的制造工艺,用于制造微电子器件、光学元件等。然而,在刻蚀过程中,可能会出现一些缺陷,如表面不平整、边缘不清晰、残留物等,这些缺陷会影响器件的性能和可靠性。以下是几种减少材料刻蚀中缺陷的方法:1.优化刻蚀参数:刻蚀参数包括刻蚀时间、温度、气体流量、功率等。通过优化这些参数,可以减少刻蚀过程中的缺陷。例如,适当降低刻蚀速率可以减少表面不平整和边缘不清晰。2.使用更高质量的掩膜:掩膜是刻蚀过程中保护材料的一层膜。使用更高质量的掩膜可以减少刻蚀过程中的残留物和表面不平整。3.清洗和处理样品表面:在刻蚀之前,对样品表面进行清洗和处理可以减少表面不平整和残留物。例如,使用等离子体清洗可以去除表面的有机物和杂质。4.使用更高级别的刻蚀设备:更高级别的刻蚀设备通常具有更高的精度和控制能力,可以减少刻蚀过程中的缺陷。5.优化刻蚀模板设计:刻蚀模板的设计可以影响刻蚀过程中的缺陷。通过优化刻蚀模板的设计,可以减少表面不平整和边缘不清晰。硅材料刻蚀技术优化了集成电路的散热结构。

材料刻蚀技术将继续在科技创新和产业升级中发挥重要作用。随着纳米技术、量子计算等新兴领域的快速发展,对材料刻蚀技术的要求也越来越高。为了满足这些要求,科研人员将不断探索新的刻蚀机制和工艺参数,以进一步提高刻蚀精度和效率。同时,也将注重环保和可持续性,致力于开发更加环保和可持续的刻蚀方案。此外,随着人工智能、大数据等新兴技术的普遍应用,材料刻蚀技术的智能化和自动化水平也将得到卓著提升。这些创新和突破将为材料刻蚀技术的未来发展注入新的活力,推动其在相关领域的应用更加普遍和深入。Si材料刻蚀用于制备高性能的微处理器。浙江反应离子刻蚀

硅材料刻蚀用于制备高性能集成电路。河北材料刻蚀加工厂

MEMS(微机电系统)材料刻蚀是微纳加工领域的关键技术之一。MEMS器件通常具有微小的尺寸和复杂的结构,因此要求刻蚀技术具有高精度、高均匀性和高选择比。在MEMS材料刻蚀中,常用的方法包括干法刻蚀和湿法刻蚀。干法刻蚀如ICP刻蚀,利用等离子体中的活性粒子对材料表面进行精确刻蚀,适用于多种材料的加工。湿法刻蚀则通过化学溶液对材料表面进行腐蚀,具有成本低、操作简便等优点。在MEMS器件制造中,选择合适的刻蚀方法对于保证器件性能和可靠性至关重要。同时,随着MEMS技术的不断发展,对刻蚀技术的要求也越来越高,需要不断探索新的刻蚀方法和工艺。河北材料刻蚀加工厂

广东省科学院半导体研究所微纳加工平台,面向半导体光电子器件、功率电子器件、MEMS、生物芯片等前沿领域,致力于打造***的公益性、开放性、支撑性枢纽中心。平台拥有半导体制备工艺所需的整套仪器设备,建立了一条实验室研发线和一条中试线,加工尺寸覆盖2-6英寸(部分8英寸),同时形成了一支与硬件有机结合的专业人才队伍。平台当前紧抓技术创新和公共服务,面向国内外高校、科研院所以及企业提供开放共享,为技术咨询、创新研发、技术验证以及产品中试提供技术支持。